接着カンチレバー装置の基本的な考え方

令和 6年3月 公益社団法人日本補綴歯科学

1.はじめに

接着カンチレバー装置は,少数歯欠損に対する補綴装置の一種である。

その目的や構造は,いわゆる「ブリッジ」と近似した装置であるが,支台歯数,片持ち梁(カンチレバー)設計等の観点から,ブリッジとは異なる装置として定義する。

片持ち梁設計の固定性補綴装置としては別に延長ブリッジが存在するが,本装置は支台歯を一歯のみと規定しており,延長ブリッジの要件も満たさない。

接着カンチレバー装置は,少数歯欠損に適用されうる新しい概念の装置である。

2.概要

支台歯に実質欠損が少ない前歯少数歯の欠損補綴装置としては,接着ブリッジが適用されることが多い。接着ブリッジはMIの概念に則った装置で,接着システムの進歩に伴い高い臨床成績が認められるようになり,歯科臨床に定着したと言える。

しかしながら,その一方で,片方のリテーナーが脱離してももう片方のリテーナーが接着しているために装置全体としては脱離せず,脱離したリテーナー側の支台歯に二次齲蝕を有しながら口腔内に残存する例が見受けられるのも事実である。

このような問題に対する打開策として,近年接着カンチレバー装置が多用されるようになった。

特に海外では,少数歯欠損補綴法のオプションとして既に定着している。

接着カンチレバー装置の利点は1歯のみの歯質削除で済むこと,仮に脱離した場合でも再装着の可能性が高いことである。チェアタイムが短いため術者,患者双方の負担が少なく,金属量も少なくて済み経済的な負担も少ない。

(公社)日本補綴歯科学会では,改訂版「接着ブリッジのガイドライン」1)において接着カンチレバー装置を推奨していないが,ガイドライン発行後に多くの良好な臨床成績 2-5)が報告されているため,2024年の現在,エビデンスは十分に蓄積されたと判断できる。

これらの現状を踏まえ,(公社)日本補綴歯科学会は,接着カンチレバー装置の基本的な考え方を以下に記述する。

3.保険診療における接着カンチレバー装置について

1)接着カンチレバー装置の定義

カンチレバーとは「片持ち梁」であり,一端を固定して反対側を自由とした構造を意味する。GPT-106)では,「1つあるいは複数の片側支台歯で支えられている固定性補綴装置」と定義されている。接着カンチレバー装置とは,片側接着リテーナーとポンティックを連結した構造の固定性補綴装置を言う(図1)。「接着延長ブリッジ」「接着カンチレバーブリッジ」等と呼ばれることが多いが,厳密にはブリッジの形態ではないため,本考え方においては「接着カンチレバー装置」という名称で改めて定義する。

2)適応症

保険診療における接着カンチレバー装置を適用できる症例は,上顎中切歯を除く切歯1歯欠損で支台歯となる隣在歯が健全な症例である。

すなわち,装置の欠損部位(ポンティックとなる歯)は上顎側切歯と下顎切歯の計6歯のうちの1歯である。装置の数に制限は設けないが,2歯連続の欠損は本装置の適応症としない。

このため,上顎2装置,下顎2装置が一口腔内における最大装置数となる。

また,支台歯が歯周疾患に罹患していない症例であること,あるいは支台歯が歯周疾患に罹患している場合であって,歯周基本治療等が終了し,歯周組織検査により動揺および歯周組織の状態等から支台歯としての機能を十分維持しうるとの判断がなされた症例を適応症とする。

3)禁忌症

従来の接着ブリッジでは,動揺が顕著である支台歯は,接着界面に剥離応力や回転応力が加わりやすくなるため,禁忌症例とされていた。

しかしながら,接着カン剥離応力や回転応力が加わりにくく咬耗が顕著である歯列,咬合が緊密である歯列,ブラキシズムを有する症例では予後不良と思われるため,他の補綴装置を検討するのが望ましい。齲蝕罹患傾向の高い患者は装着後も口腔内に露出した歯面から齲蝕が発生する可能性があり,避けた方が良い。

4)設計の基本原則と留意事項

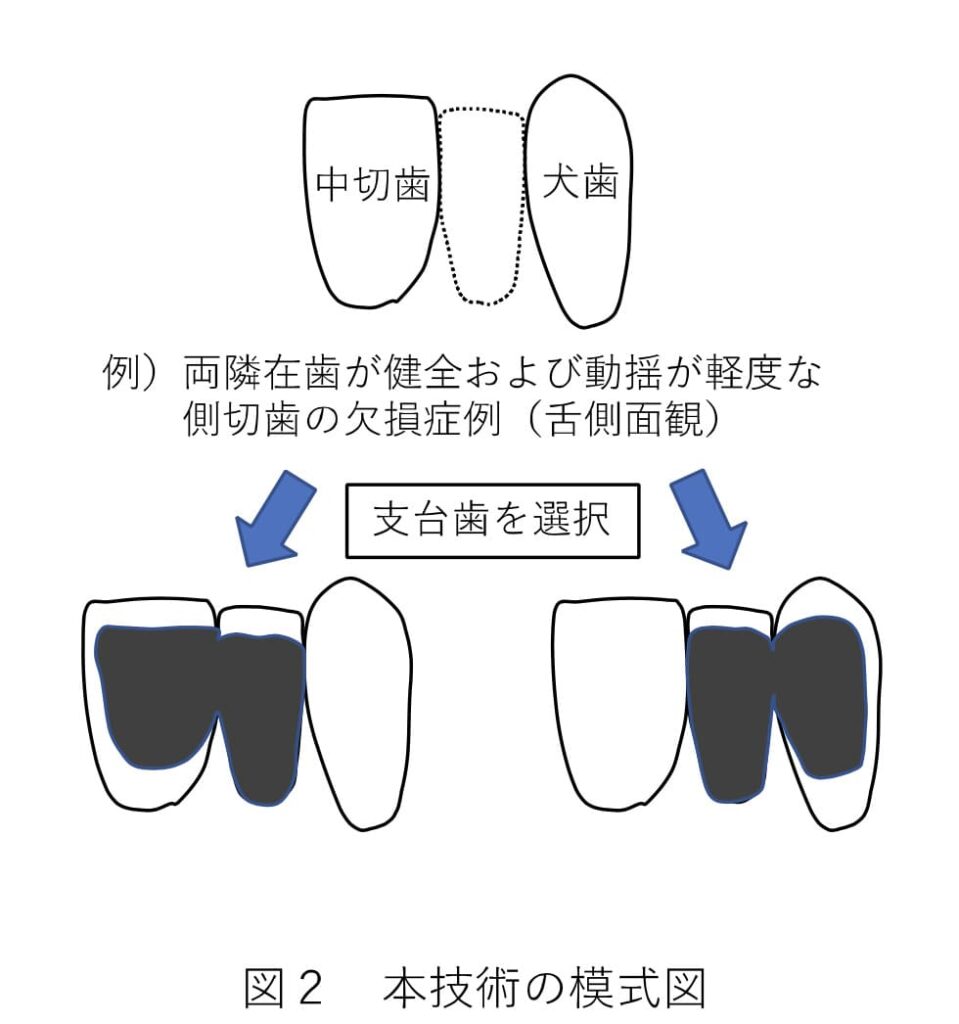

保険診療における接着カンチレバー装置は支台装置1個とポンティックからなる2ユニットとする。支台歯は両隣在歯から選択するが,骨植が良好で健全エナメル質が多い支台歯を選択する(図2)。

また,対合歯との咬合が緊密でない支台歯を選択すれば切削量が少なくて済むため,MIの概念に合致する。被着面にコンポジットレジン修復がなされている場合は,形成後にエナメル質が多く残存する歯を支台歯として選択する。

形成はエナメル質の範囲内を原則とする。形成デザインとしては,

- 可能な限り被着面積を大きくする。

- 歯質削除量は最小限とし,できるだけエナメル質の被着面とする。

- 歯肉側フィニッシュラインは歯周組織に悪影響を及ぼさないよう歯肉縁から1mm程度離す。

- 切縁側のフィニッシュラインは支台歯の透明感を損なわないよう切縁から1mm程度離す。

等が原則であり,これらは接着ブリッジにおける形成デザインと共通する。

必要に応じてレスト,ホール,グルーブなどを付加的に形成する。

これらの形態は,脱離や回転力に抵抗するとともに接着時の位置決めの指標となり,保持形態としても有用である。下顎切歯はエナメル質が薄いため,窩洞が深くならないよう注意する。

象牙質に達する場合は,装着時に象牙質への歯面処理を施し,確実な接着を心がける。

装置の厚さは装着後経過に影響を及ぼす。

対合歯とのクリアランスは1mm程度の厚さを確保する必要がある。

5)使用材料

金属材料としては歯科鋳造用

12%金銀パラジウム合金を用いる。

ポンティックの前装材料としては健康保険適用の間接修復用コンポジットレジンを用いる。

6)咬合調整

接着カンチレバー装置は,咬合に配慮する必要がある。

ポンティック部に過大な応力が加わると,支台歯への荷重負担は必然的にブリッジタイプ以上に大きくなる。本装置を咬合に関与させる場合,支台歯の負担が過重とならないよう,下記のような調整を行う。

- ポンティック部に早期接触がないように調整し,安定した咬合接触を与える。ただし無咬合とはしない。

- ポンティック部の咬合接触は1点とする。

- ポンティック部には偏心運動時の滑走部位をつくらない。

- 支台歯では,歯質とメタルフレームの双方に咬合接触を与える。

7)被着面処理,装着

接着ブリッジの手法に準じる。

8)再装着

保険診療における接着カンチレバー装置は2ユニットタイプであるため,リテーナーの脱離は装置の脱離である。通常,装置は脱離後も変形していないため,支台歯の歯質が健全であれば,多くの場合再装着が可能である。

脱離した装置は,リテーナーからセメントを除去し,適合状態を確認し,必要な場合は6)の咬合調整を再度行って,7)の手順で再装着する。

4.接着ブリッジとの相違点

保険診療における接着カンチレバー装置は,上顎中切歯を除く切歯1歯欠損にのみ適用されるため,臼歯部欠損等,2)の適応症以外の少数歯欠損については接着ブリッジを選択する。

上顎中切歯を除く切歯1歯欠損においては,咬合を6)の考え方に基づき適切に付与できるかを事前に確認し,困難と思われる症例に対しては接着ブリッジを選択する。

5.文献

1) 公益社団法人日本補綴歯科学会 診療ガイドライン委員会編.接着ブリッジのガイドライン改訂版. https://www.hotetsu.com/s/doc/bridge_guideline2017.pdf;2017[accessed 24.03.20].

2) Mourshed B, Samran A, Alfagih A, Samran A, Abdulrab S, Kern M. Anterior Cantilever Resin-Bonded Fixed Dental Prostheses: A Review of the Literature. J Prosthodont 2018;27:266-75.

3) Tezulas E, Yildiz C, Evren B, Ozkan Y. Clinical procedures, designs, and survival rates of all-ceramic resin-bonded fixed dental prostheses in theanterior region: A systematic review. J Esthet Restor Dent 2018;30:307-18.

4) 矢谷博文.メタルフレームを用いたカンチレバーブリッジの生存率と合併症:文献的レビュー. 日補綴会誌 2019;11:193‒205.

5) Mendes JM, Bentata ALG, de Sá J, Silva AS. Survival Rates of Anterior-Region Resin-Bonded Fixed Dental Prostheses: An Integrative Review. EurJ Dent 2021;15:788-97.

6) The Glossary of Prosthodontic Terms 2023 Tenth Edition. J Prosthet Dent

2023;130:Supplement1,E1-E3, https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2023.03.003 [accessed 24.03.20].

接着ブリッジの現在位置

無くなった歯をおぎなう治療方法として、ブリッジがあります。従来、ブリッジは、無くなった歯の両側の歯を削り、繋げて被せる治療となります。

しかも、歯を削る量はかなり多くなります。

それに対し接着ブリッジは、歯を削る範囲や量を少なくして、強力な接着材料である接着性レジンセメントを使用して治療を行います。

この方法は、従来のものに比べて歯を削る量が少ないため、生体にとって最小の侵襲となり、生存期間も従来のブリッジと比較して遜色ないと評価されております。

最近の評価として、接着ブリッジの考えが大きく変化しており、日本補綴歯科学会第133回学術大会本学会でもセミナーがあり報告されていました。

接着ブリッジは、現在、無くなった両側の歯を使うのではなく、片側のみ使う片側性のカンチレバータイプ形式が、両側性のものより生存期間も長いと報告されております。

今後、保険診療に収載される予定でもあり、歯科大学の教科書にも掲載されるようになりました。最近の日本補綴歯科学会の見解も載せておきます。