モノリシックジルコニアの「変遷」と「現在の審美性向上」について

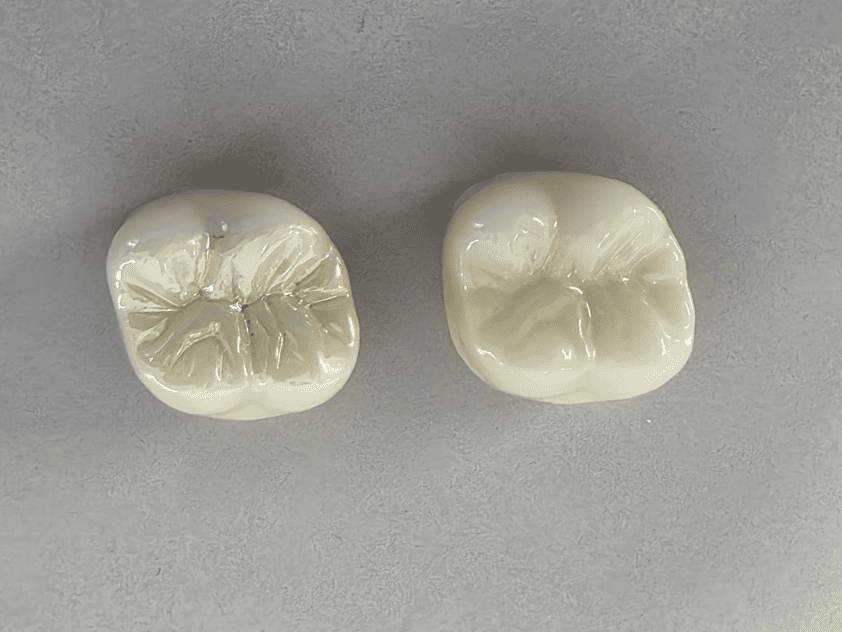

左が従来型ジルコニア 右が高透過ジルコニア

🦷 モノリシックジルコニアってなに?

• 「ジルコニア」とは、とても硬くて強いセラミックの仲間。

• 「モノリシック」とは、「一塊」「全部同じ素材」という意味。

➡ つまり、全部がジルコニアだけでできたかぶせ物・差し歯のことを「モノリシックジルコニア」と呼びます。

🌟 どんないいところがあるの?

- とにかく強い!

o 従来のセラミックより割れにくい。

o 奥歯のように強い力がかかる場所にも安心して使える。 - 金属を使わない

o 銀歯みたいに金属アレルギーの心配がない。

o 歯肉の境目およびその周辺が黒くなったりもしない。 - 見た目がきれい

o 昔のジルコニアは「白すぎて不自然」だったけど、最近のものは自然な透明感や色合いも改良されている。

📈 最新の進化ポイント(2020年代~)

- 透明感アップ

o 新しい「多層ジルコニア(マルチレイヤー)」が登場。

o 表面に近い部分は透明感があり、奥の部分は強度重視。

o 自然なグラデーションで、前歯にも使いやすくなった。 - 削る機械の精度が進化

o デジタルCAD/CAMで設計・製作。

o 歯にぴったり合う精度が向上し、長持ちしやすくなった。 - 耐久性の実績が出てきた

o モノリシックジルコニアはすでに10年以上の使用実績がある。

o 「欠けにくくて長持ちする」という研究報告が多い。

⚖️ デメリットもあるよ

• 硬すぎる問題

→ 自分の歯やかみ合う人工の歯を削ることがある。

(ただし、最近はやや柔らかめのジルコニアも登場している)

• 見た目の自然さは陶材焼付セラミックに劣る。

→ 前歯で「芸能人のような自然さ」を求める人は、別のセラミックのほうが向いている場合も。

• 調整・修理が難しい

→ 割れにくいけど、もし欠けると簡単には修理できない。

💰 費用について

• 保険はきかないため、自費診療になる。

• 1本5万~20万円程度が相場(歯科医院や地域で大きな差があり)。

✅ まとめ

• モノリシックジルコニア=全部ジルコニアで作った、とても強い白いかぶせ物。

• 最新のものは透明感や自然さが改善され、奥歯だけでなく前歯にも使いやすくなってきた。

• 「とにかく割れにくくて長持ち」な治療を希望する方におすすめ。

• ただし、見た目の自然さ最優先なら他のセラミックも検討したほうがよい。

それではさらに深掘りしていきます。

1) そもそもモノリシックジルコニアとは?

モノリシックジルコニアは「表面に陶材を焼き付けない、塊(ワンピース)のジルコニアで作る補綴物(全体がジルコニア)」を指します。従来のジルコニアは《強度重視で不透明→内側に金属や陶材を重ねる》設計が多かったのに対し、モノリシックはフルカバレッジで割れにくく、特に咬合力の高い部位に強みがあります。

2) 変遷(年表的に簡単に)

初期(主に3Y-TZP):3mol%イットリア安定化ジルコニア(3Y-TZP)は高強度・高破壊靭性であったが、光を通しにくく不透明だった。

これが審美的に弱い理由でした。

透明化の方向(Yttriaの増加):透過性を上げるためにイットリア含有量を上げ(4Y, 5Y)たり、結晶相(立方相:cubic)の比率を増やすなどの材料設計が進みました。

これにより 4Y-PSZ / 5Y-PSZ と呼ばれる高透過ジルコニア”が登場。

多層(マルチレイヤー)/強度グラデーション:ブロック自体を頬側(body)で強度重視、切端(incisal)で高透過にする多層(multilayer)や、層ごとに組成を変える強度-透過性グラデーションが普及し、審美性と強度のバランスを取る設計が可能になった。

3) 審美性がどう向上したか(何が変わったか)

立方相(cubic)を増やすことで散乱が減り透明性が上がる

:立方晶は光を散乱しにくく、色調や透光性が天然歯に近づきます。

ただし立方相が増えると変態靭性(toughening)が弱くなり、強度や耐破壊性が下がる傾向があります。

つまり 透ける=強度が下がる というトレードオフが基本です。

微細構造・不純物(アルミナなど)の最適化

:アルミナ量を減らす、粒径を制御する、焼結プロセス(温度・時間)を改良することで透明性と表面品質が改善されています。

マルチレイヤーブロックと色階勾配

:ブロック内で色・透明度を段階的に変えることで単色材のべたっとした見た目を避け、天然歯のような切端の透過感や色調変化を再現できます。

4) 強度(臨床上の耐久性)はどうか?

一般傾向:3Y-TZP(強度最優先) > 4Y-PSZ ≈ 3Y(疲労特性は近い場合がある) > 5Y-PSZ(最も透過するが相対的に強度・靭性は低い)。

ただし「臨床で使えるか」は設計(厚み、支台形、咬合、咬合力)と接着・ポリッシングによって大きく左右されます。

臨床成績:モノリシックジルコニアの短中期(5年程度)の生存率は高く、90%台前半〜96%程度とするレビュー・臨床報告が多数あります(部位や支台歯/インプラントの違いで多少差あり)。

長期(10年)データも徐々に蓄積されており、後発の研究でも良好な成績が報告されています。 –

5) 製造・加工(CAD/CAM・焼成)と最近の話題

高速(スピード)シンタリング:臨床現場で時間短縮を狙って高温短時間で焼結するスピード/ハイスピードシンタリングが普及。

研究は結論が分かれており、材料・銘柄によっては光学特性(透過性)や機械的特性にほとんど影響がないものもあれば、わずかな変化を示すものもあります。製造指示(メーカー推奨)に従うことが重要です。

仕上げ(研磨・グレーズ)

:モノリシックはポリッシングで十分な光沢を出せます。

グレーズは一時的な艶出しに有効だが、対合歯に与える摩耗性や長期の表面安定性を考慮して使い分ける必要があります。

6) 臨床での使い分けの考え方

咬合力の強い奥歯である臼歯部(ブリッジ含む):耐欠損性・耐破壊性を重視して 3Y-TZP(もしくは3Yベースの強度重視ブロック)を選ぶ場合が多い。

前歯・高審美が要求される単冠

:透過性を優先して 4Y/5Yやマルチレイヤー を選ぶ。ただし咬合条件や咬合圧が強い場合は注意が必要。

グラデーション(強度-透過性混在)ブロック

:臨床実用性が高く、前歯における見た目と強度のバランスをとるのに有効。

7) 注意点(リスク/寿命に関わる要素)

トレードオフ(透過性 vs 強度) を理解して選ぶこと。

設計の厚み、咬合調整、接着法 が成績に影響。

特に薄く割って使うと強度不足になる可能性。

低温劣化(LTD)

:湿潤下での相変化による劣化は材料によって起きやすさが違うが、現代材料・製造は改善されています。

メーカーの取扱説明・研究データを確認してください。

8) まとめ

- 過去10〜15年でジルコニアは「不透明で強い材料」から「高透過で審美的なモノリシック材料」へと大きく進化しました。

- 透過性を上げた(4Y/5Y)材料は審美性が向上した一方で、材料的には強度や靭性が低下する傾向があるため、症例に応じた材料選択が重要です。

- 臨床成績は全体として良好で、特に設計・接着・仕上げを適切に行えば長期的にも信頼できる選択肢になっています。